Мне тифлис горбатый снится

Ìíå Òèôëèñ ãîðáàòûé ñíèòñÿ…

10.11.2006 «Åæåäíåâíûé æóðíàë»

Èç íîâîãî çäàíèÿ àýðîïîðòà «Çâàðòíîö», ÷åðåç Åðåâàí, ãóäÿùèé ñâàäåáíûìè ìàøèíàìè ïî ñëó÷àþ ñóááîòû; ìèìî âåòðåíîãî îçåðà Ñåâàí; ÷åðåç ãîðîä Äèëèæàí (òîò ñàìûé, ãäå «êðàí îòêðîåøü, âîäà òå÷åò âòîðîå ìåñòî â ìèðå çàíèìàåò»); ÷åðåç Ñåìåíîâñêèé ïåðåâàë, óæå ãàñíóùèé â ñóìåðêàõ; ÷åðåç àðìÿíî-ãðóçèíñêóþ ãðàíèöó â Ñàäàõëî, ãäå ñíà÷àëà äîëãî æäåøü â òåìíîòå ó òàìîæíè, äàëüøå ïîëçåøü êîðîòêèìè îòðåçêàìè ìåæäó øëàãáàóìàìè, à ïîòîì, âìåñòî ïîñëåäíåãî øëàãáàóìà, îáíàðóæèâàåøü ñòóëü÷èê, êîòîðûé ïîãðàíè÷íèê ïðîñòî óáèðàåò â ñòîðîíó, ÷òîáû òâîÿ ìàøèíà ìîãëà âúåõàòü íàêîíåö íà ðîäèíó Øîòà Ðóñòàâåëè è Êîòý Ìàõàðàäçå; ìèìî ïðèòèõøèõ ñåë, ÷åðåç âå÷åðíèå îêðàèíû ãîðîäà âúåçæàåøü â îæèâøèé ïîñëå îáìîðîêîâ âîéíû öåíòð Òáèëèñè è ïîïàäàåøü çà ñòîë â ðåñòîðàíå «Ïèðîñìàíè».

Ñðàçó! Êàê ãîâîðèòñÿ, ñ âåùàìè

Ïîòîìó ÷òî òàì òåáÿ æäóò, è åñòü ïîâîä ãóëÿþò â ÷åñòü ïÿòèäåñÿòèëåòèÿ Íèêîëàÿ Ñâåíòèöêîãî, òåçêè Ïèðîñìàíè è äèðåêòîðà òåàòðà èì. Ãðèáîåäîâà.

Ñâåíòèöêèé è ïðèãëàñèë ìåíÿ ïðèåõàòü ñþäà è äàòü êîíöåðò â åãî òåàòðå. È ÿ ñ ðàäîñòüþ ñîãëàñèëñÿ íå äîæèäàòüñÿ, ïîêà ïðèäåò â ñîçíàíèå ïîñëå ïðèñòóïà äåãåíåðàòèâíîé íåíàâèñòè Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûé åé «Àýðîôëîò», à ïðèåõàòü ñðàçó. ß õîòåë ñäåëàòü ýòî è áåç âñÿêîãî êîíöåðòà, ïðîñòî òàê, íî óæ ðàç ãîðà ïîøëà íàâñòðå÷ó Ìàãîìåòó

Ìîæíî áûëî, êîíå÷íî, äîáðàòüñÿ äî Òèôëèñà è ñàìîëåòîì ñ ïåðåñàäêîé â Êèåâå èëè (òîëüêî íå ñìåéòåñü) â Ñòàìáóëå, íî ìû âûáðàëè àâòîìîáèëüíûé ïóòü: íåò õóäà áåç äîáðà íå óïóñêàòü æå âîçìîæíîñòè óâèäåòü âñå ýòî? «Ìû» ýòî ÿ, ìîÿ æåíà è ìîÿ äî÷ü (êîãäà åùå çíàêîìèòü äåâóøêó ñ íàñòîÿùåé Ãðóçèåé, êàê íå â ýòè äíè íåíàâèñòè?).

îáùåì, âñå çàìå÷àòåëüíî ñîâïàëî.

Íà÷èíàÿ ñ äåñÿòè ÷àñîâ âå÷åðà ñóááîòû, åäâà âîéäÿ â «Ïèðîñìàíè», ìû íà÷àëè ïåðåõîäèòü èç ðóê â ðóêè, èç-çà ñòîëà çà ñòîë, îò îäíîé ëåãåíäû ê äðóãîé, â ñïëîøíîé ëþáâè è áëàãîðàñïîëîæåíèè. Ýòî ïðîäîëæàëîñü äî óòðà âòîðíèêà, ñ íåáîëüøèìè ïåðåðûâàìè íà ñîí â ãîñòåïðèèìíîì äîìå Íàòàøè è Ðàìàçà ×õèêâàäçå («Äðåâî æåëàíèÿ», ïîìíèòå ãåðîÿ ïåðâîé íîâåëëû? ýòî îí).

ß óìèðàë îò ñ÷àñòüÿ.

Âû áû òîæå óìåðëè îò ñ÷àñòüÿ, åñëè áû ê âàì, ðàçìÿã÷åííîìó ïîñëå ÷åòûðíàäöàòè÷àñîâîé äîðîãè ïîðöèåé õà÷àïóðè, ïõàëè è ñòàêàíîì «ñïèðòîñîäåðæàùåé æèäêîñòè èç Ãðóçèè», êàê ñêàçàë áû ñàíèòàðíûé âðà÷ Îíèùåíêî, íå ê íî÷è áóäü ïîìÿíóò, ïîäîøëà áû ìèëàÿ íåçíàêîìàÿ æåíùèíà è ñêàçàëà: «ß Èðìà Ñîõàäçå». È ñïåëà áû äëÿ âàñ «Îðàíæåâîå íåáî» (ñëîâà Àðêàíîâà, ìóçûêà Ïåâçíåðà).

Ñïåëà ãîëîñîì, íå èçìåíèâøèìñÿ çà âðåìÿ îáðóøåíèÿ èìïåðèè.

Íàçàâòðà ìû ñ æåíîé è äî÷åðüþ îáåäàëè â Ìöõåòå («òàì, ãäå ñëèâàÿñÿ, øóìÿò » äà-äà, ñëèâàþòñÿ è øóìÿò, îáíÿâøèñü, áóäòî äâå ñåñòðû, ìàìîé êëÿíóñü!). À åùå íàçàâòðà çàâòðàêàëè ó ïðåêðàñíî-ëóêàâîãî Ðåçî Ãàáðèàäçå («ÿ ñàìûé òðóñëèâûé ÷åëîâåê íà ñâåòå, Âèêòîð, è ïîä êðîâàòüþ áîëüøå íåò ìåñòà» ). È ïîñëå ñåàíñà â ñåðíûõ áàíÿõ, îïèñàííûõ â «Ïóòåøåñòâèè â Àðçðóì» («ïîáóäåøü íåìíîãî Ïóøêèíûì»), èç ðóê òåðùèêà Ñîñî, òðàíçèòîì ÷åðåç ïîäâàë ïåêàðíè, ãäå íàì çàöåïèëè ëàâàø èç ïå÷êè è îòäàëè, íå âçÿâ íè ëàðè, ïåðåøëè çà ñòîë ê Âàõòàíãó Êèêàáèäçå, ÷òîáû (ÿ â ñîòûé ðàç, à ìîè äåâóøêè âïåðâûå) óñëûøàòü èñòîðèþ ïðî òî, êàê îäíàæäû Îòàð Èîñåëèàíè ïðèøåë íà ïîìèíêè è íå çíàë, ÷òî ýòî ïîìèíêè

Îòàð Äàâèäîâè÷, êàê âûÿñíÿåòñÿ, Áóáå ïðèõîäèòñÿ ðîäñòâåííèêîì â Òáèëèñè, êàæåòñÿ, âñå ðîäñòâåííèêè, èëè êðåñòíûå, èëè êðåñòíèêè… Ìàëåíüêèé ãîðîä, ìàëåíüêèé íàðîä áåç ëþáâè è áëàãîäàðíîñòè ê êîòîðîìó ðóññêîå ñåðäöå ïîñëå Ïóøêèíà âïîëíå ðóññêèì ñ÷èòàòüñÿ íå ìîæåò. «ß òàê äóìàþ!»

Äà, ÿ áûë ñ÷àñòëèâ â ýòè äíè, è, êàæåòñÿ, ïðèíîñèë íåìíîãî ñ÷àñòüÿ ñàì.

Ïîòîìó ÷òî òáèëèñöû òÿæåëî îñêîðáëåíû íàìè, êîòîðûõ ñ÷èòàëè è ñ÷èòàþò áðàòüÿìè è êàê äåòè ðàäû òåïåðü ëþáîìó ÷åëîâå÷åñêîìó ëèöó, îòðûòîìó ñåðäöó, äîáðîìó ñëîâó. Ëþáîìó ïîäòâåðæäåíèþ òîãî, ÷òî Ðîññèÿ ýòî íå Ñåðãåé Èâàíîâ è íå Âëàäèìèð Ïóòèí, à åùå ÷òî-òî äðóãîå…

ß áûë ýòèì ïîäòâåðæäåíèåì. ß, ñîáñòâåííî, çàòåì è åõàë. Ìíå êàçàëîñü ýòî òàê ïðîñòî, òàê ïîíÿòíî

Ïðèåõàâ æå, ÿ áûë îçíàêîìëåí ñ öèòàòîé èç ñâåæåãî ëåîíòüåâñêîãî «Îäíàêî». Îêàçûâàåòñÿ, ÿ «ïîòÿíóëñÿ â Òáèëèñè íà çàïàõ êðîâè» âñëåä çà Àíäðååì Èëëàðèîíîâûì «íå èíà÷å êàê ôðîíòîâàÿ áðèãàäà» (êîíåö öèòàòû).

Íàì îáîèì íàäî ìåíüøå ïèòü, Ìèøà. Ïîçâîëü ñêàçàòü òåáå ýòî ïî ïðàâó áûëîé äðóæáû.

Íî ó ìåíÿ åñòü ñ÷àñòëèâàÿ âîçìîæíîñòü ñ óòðà, â äîáðîé êîìïàíèè ñúåñòü õàø è íåñêîëüêî ãîðÿ÷èõ, ïðèñûïàííûõ ïåðöåì õèíêàëè è â õîðîøåé ôîðìå âûéòè âå÷åðîì íà ñöåíó òáèëèññêîãî Ðóññêîãî òåàòðà èìåíè Ãðèáîåäîâà, íàâñòðå÷ó ïåðåïîëíåííîìó áëàãîäàðíîìó çàëó, à òû ëèøåí îáåèõ ýòèõ âîçìîæíîñòåé è â áîëüíîì ñîñòîÿíèè, ñ íåõîðîøåé ãîëîâîé íåñåøü âñÿêóþ åðåñü ïî Ïåðâîìó êàíàëó

ß ïðèåõàë â Òáèëèñè íå â ñîñòàâå áðèãàäû, Ìèøà! Ìåíÿ ïðèâåëî ñþäà ÷óâñòâî ëþáâè, ñòûäà è âèíû. Ìîæåò áûòü, âîêðóã òåáÿ åùå îñòàëèñü ëþäè, êîòîðûå ïîìíÿò, ÷òî ýòî òàêîå ñïðîñè ó íèõ. Ýòî î÷åíü ëè÷íîå ÷óâñòâî, Ìèøà, è îíî íå ñáèâàåò ëþäåé â «áðèãàäû». ×òî æå äî Èëëàðèîíîâà ìîæåò áûòü, Èëëàðèîíîâ ïðîñòî ïðèëè÷íûé ÷åëîâåê, òåáå íå ïðèõîäèëà â ãîëîâó ýòà âåðñèÿ?

Êñòàòè, ìíå áûëî ïðåäëîæåíî âñòðåòèòüñÿ ñ òâîèì âûñî÷àéøèì òåçêîé, Ìèøà, è ÿ îòêàçàëñÿ. È çíàåøü ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî ìíå îí, êàê è òû, íå íðàâèòñÿ (ó âàñ îáîèõ îïàñíûé áëåñê â ãëàçàõ), à â Ãðóçèþ ÿ ïðèåõàë ê ëþäÿì, êîòîðûå ìíå íðàâÿòñÿ! Ïîääåðæàòü èõ, ïîáûòü ñ íèìè, îáíÿòüñÿ, âûïèòü, ñáðîñèòü ãðóç ñ ñîáñòâåííîé äóøè Èçâèíèòüñÿ. Êàê èçâèíÿëèñü ïåðåä Ñîôèêî ×àóðåëè è â åå ïðåêðàñíîì ëèöå ïåðåä âñåì ãðóçèíñêèì íàðîäîì äåñÿòêè ðîññèÿí âî âðåìÿ âîñêðåñíîãî ýôèðà íà ðàäèî «Ñâîáîäà»

Ìèøà, îíà ëþáèò Ðîññèþ, êàê òåáå è íå ñíèëîñü!

Ïîòîìó ÷òî îíà ëþáèò ëþäåé, à íå ãàëëþöèíàöèþ îá èìïåðèè. Ëþáèò ðóññêèé ÿçûê, à íå Ãåíøòàá è ñîáà÷êó Ïóòèíà! Ñîôèêî Ìèõàéëîâíà çíàåò áîëüøå ðóññêîé ïîýçèè, Ìèøà, ÷åì òû, Ïóòèí è âñå åãî Èâàíîâû âìåñòå âçÿòûå.

×òî æå äî ïîëèòèêè, òî, ìîæåò áûòü, áëèñòàòåëüíàÿ Ñîôèêî è íå â ñàìîì áîëüøîì âîñòîðãå îò íûíåøíåé ãðóçèíñêîé âëàñòè, íî êàê âñå ãðóçèíû âñå, Ìèøà, âíå çàâèñèìîñòè îò èçâåñòíîñòè è ïîëèòè÷åñêîé îðèåíòàöèè! îñêîðáëåíà íàøèì (Ðîññèè) áåñïàðäîííûì ïîâåäåíèåì ïî îòíîøåíèþ ê ãðóçèíñêîìó íàðîäó.

Òàê âîò, íàñ÷åò «êðîâàâîãî ðåæèìà Ñààêàøâèëè», êîòîðûé åæåâå÷åðíå âçâèí÷èâàåò òåáÿ äî òàêîãî óìñòâåííîãî èçíåìîæåíèÿ, ñêàæó òåáå êàê ðîäíîìó, Ìèøà: ýòî íå òâîå ñîáà÷üå äåëî!  Ãðóçèè îòíîøåíèå ê ïðåçèäåíòó ðàçíîå, êàê è ïîëîæåíî ïðè äåìîêðàòèè ñ þæíûì êîýôôèöèåíòîì â îáå ñòîðîíû, ðàçóìååòñÿ. Òóò ëþáÿò, òàì íåò. Êòî-òî â âîñòîðãå, êòî-òî «òàêóþ ëè÷íóþ íåïðèÿçíü èñïûòûâàåò ê ïîòåðïåâøåìó» êóøàòü íå ìîæåò. È òîæå èìååò îñíîâàíèÿ. Íî ýòî èõ ñòðàíà, Ìèøà! Çàñóíü ñåáå ñàïåðíóþ ëîïàòêó â îäíî ìåñòî è êîí÷àé ãàëëþöèíèðîâàòü, èìïåðèÿ êîí÷èëàñü, òû óæå ïîñûëàë òàíêè â Äîíáàññ, íå ïîìîãëî Ñêóøàé õàø, îõîëîíè.

Ãðóçèíû ðàçîáðàëèñü ñ Ãàìñàõóðäèÿ, ðàçáåðóòñÿ, åñëè íàäî, ñíîâà

Åñëè èì áóäåò íàäî. È åñëè òû è òâîè êðåìëåâñêèå ðàáîòîäàòåëè ñâîèì íàñòîé÷èâûì èìïåðñêèì õàìñòâîì îêîí÷àòåëüíî íå îáúåäèíÿò âîêðóã Ñààêàøâèëè âåñü ãðóçèíñêèé íàðîä.

Êñòàòè, î õàìñòâå. Íèêîëàé Ñâåíòèöêèé, äèðåêòîð ñòàðåéøåãî â çàðóáåæüå Ðóññêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èìåíè Ãðèáîåäîâà, î÷åíü õî÷åò ïðèâåçòè â Òáèëèñè Ñåðãåÿ Þðñêîãî, äàâíåãî è ãîðÿ÷åãî äðóãà Ãðóçèè.

Åñëè ýòî ñëîæèòñÿ, òû óæ, Ìèøà, ïîæàëóéñòà, íå áðÿêíè ñëó÷àéíî ïî Ïåðâîìó êàíàëó, ÷òî Þðñêîãî «ïîòÿíóëî íà êðîâü», ëàäíî? Îò òåáÿ è òàê ëþäè øàðàõàþòñÿ. È åùå: ïîïðîñè òàì, íàâåðõó, ÷òîáû âåðíóëè ñàìîëåòû íà Òáèëèñè. Íåëîâêî ãíàòü Ñåðãåÿ Þðüåâè÷à ÷åðåç Ñòàìáóë îí õîòü è èãðàë ïîòîìêà ÿíû÷àðîâ, à ãëóáîêî ðóññêèé è óæå íåìîëîäîé ÷åëîâåê.

Ïîõëîïî÷è, Ìèøà, òåáå çà÷òåòñÿ. Ìîæåò, îäíàæäû òîæå ïóñòÿò â Òáèëèñè Åñëè áû òû çíàë, êàê òàì õîðîøî!

Источник

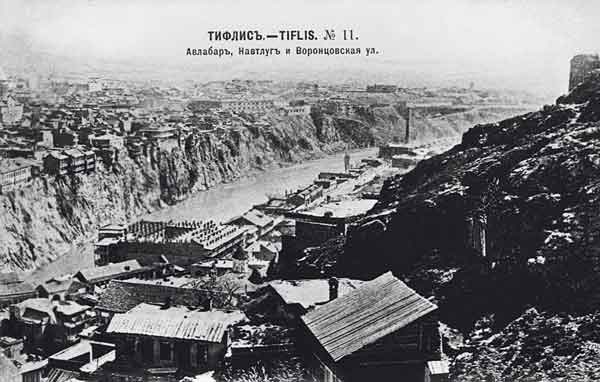

В одной из своих программных статей Осип Мандельштам сравнивает культуру с плугом, который вспахивает чернозём времени. Смысл этой статьи, где сам писатель выступает в роли пахаря, так и останется до конца не понятым, если не вспомнить про исторический контекст того времени. Мандельштам жил и творил во времена «военного коммунизма» в грязной, как выражалась его будущая жена, и голодной Москве. Нехватка продовольствия замучила его настолько, что в июне 1921 года писатель со своей будущей женой Надеждой в поисках лучшей жизни отправились в Ростов-на-Дону. Там пара по счастливой случайности натолкнулась на знакомого — художника Бориса Лопатинского, который руководил комиссией по эвакуации на Кавказ. Так Осип Мандельштам с Надеждой отправились в свою первую командировку на Кавказ: вагон служебного поезда, на котором висела табличка «для душевнобольных» вёз их через Кисловодск и Баку, Тифлис и Батуми. Бегство из Москвы на юг стало настоящим спасением: хоть в поезде у них был крайне высокий шанс заболеть холерой, уже в Кисловодске с едой стало проще — там были оладьи и рис. Когда же пара достигла Грузии, она показалась им совершенно другим миром.

Ещё в поезде в Осипе и Надежде заподозрили шпионов: кто-то считал их лазутчиками белых, кто-то — красных. Уже на Кавказе Мандельштама арестовали, правда, всего на один день. За поэта вступились коллеги по литературному цеху — отдыхавшие в Батуми Тициан Табидзе и Нико Мицишвили. Литераторы, воспользовавшись своим непререкаемым авторитетом, смогли вызволить узника и устроить ему по-настоящему королевский приём. Мандельштаму в этих сытых краях нравится, он даже выступает со своими стихотворениями в местном «Обществе деятелей искусств», а затем переезжает вместе с Надеждой в Тифлис.

Новые друзья помогают Мандельштаму во всём. Рассказывают даже о таком случае, что как-то, встретив случайно потерявшихся в незнакомом городе Илью Эренбурга и его жену, Мандельштам тут же им заявил: «Сейчас мы пойдем к Тициану Табидзе, и он нас поведет в замечательный духан». Люди искусства, все пребывающие из беспокойной России, буквально сразу же — Мандельштам здесь не был исключением — вливались в культурную жизнь Тифлиса. Вместе с Эренбургом Мандельштам проводит занятия с актёрами «Театральной студии Ходотова», Осип Эмильевич ходит на вечера тифлисского «Цеха поэтов», где его уже ждёт, например, Алексей Кручёных.

Спустя несколько недель Мандельштам с дипломатической миссией от грузинского руководства вернулся на родину. В раскуроченной и буквально опустошенной стране он задержался ненадолго: примерно через полгода он опять-таки вместе с женой держит путь в Грузию, однако уже советскую. Мандельштамы уже по традиции обращаются к знакомым писателям и селятся в «Доме искусств», как тогда именовалось здание Союза писателей. Осип Эмильевич в Тифлисе получает простейшую работу референта, за которую имеет два обеда в столовой — для тех тяжёлых времён предложение вполне себе выгодное. Начальник Мандельштама — полпред РСФСР в Грузии Борис Легран — первым и сообщил Осипу Эмильевичу о смерти Николая Гумилёва. Мандельштама эта новость, касавшаяся его друга и поэта-акмеиста, буквально подкосила: он пишет ключевое для своего творчества стихотворение «Умывался ночью на дворе» и не может больше спокойно оставаться в Грузии, не может больше спокойно относиться к советской власти.

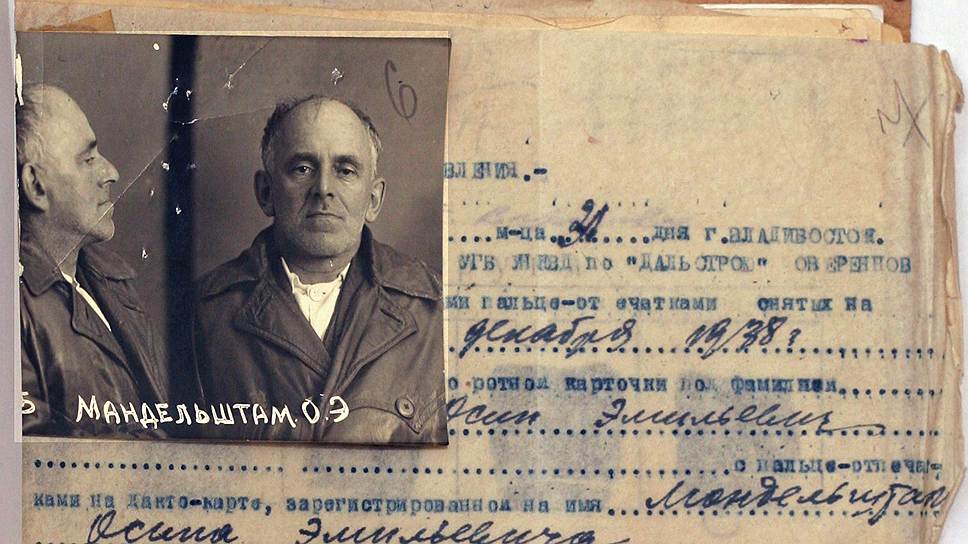

В 1921 году Мандельштам покидает Тифлис и уезжает на берег Чёрного моря, в солнечный Батуми, где занимается переводом грузинских стихов. Спустя несколько месяцев Мандельштам с Надеждой отплыли обратно в Ростов-на-Дону, чтобы вернуться в советскую творческую среду, которая принять их так и не сможет. Грузинский след в творчестве Мандельштама на этом не кончится: поэт проживёт небольшой отрезок жизни в этой солнечной стране ещё в 1930 году. Трагическая судьба Мандельштама закольцуется на теме Грузии: его отчаянным шагом в пропасть, его актом самоубийства станет публичное чтение стихотворения «Мы живём, под собою не чуя страны», посвящённом личности «кремлёвского горца» Иосифа Сталина. Особым совещанием НКВД СССР Осип Мандельштам будет приговорён к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере, где, так и не отбыв срок до конца, скончается и будет захоронен в братской могиле.

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлёвского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычет,

Как подкову, кует за указом указ:

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него — то малина

И широкая грудь осетина.

Источник

Начинаю пост о поездке в Грузию. Он будет длинным, как тост кавказского тамады. Об окончании сообщу.

Грузия, как много в этом звуке для сердца русского слилось… Какими бы ни были политические дрязги, у любого россиянина найдется в душе хоть малая толика тепла к братьям-грузинам. Вино, горы, чача и… Сталин — таковы основные стереотипы о Сакартвело (так сами грузины называют свою родину). Решив посвятить осенние каникулы изучению этой закавказской республики, мы примерно так выстраивали маршрут путешествия.

Перед поездкой имелись некоторые сомнения. Во-первых, грузинские власти считают Россию страной-оккупантом и потенциальным противником. Отсюда политика русофобии на верхних эшелонах власти. Второе: как там с элементарными удобствами: горячая вода, электроэнергия, личная безопасность? Забегая вперед скажу, что все опасения оказалась напрасными, впечатления о поездке прекрасные.

Организацией поездки занялись самостоятельно. Через Интернет нашли квартиру в старом Тбилиси, район метро «Авлабари». Это самый центр: десять минут пешком до «моста тысячи мучеников» через Куру, нового стеклянного Моста Мира, парка Европы и улице Лиселидзе (это местный бродвей).

В Тбилиси летели из Ростова авиакомпанией-лоукостером «Победа». «Бюджетные» билеты (от 2 до 6 тысяч в один конец) означали отсутствие питания на борту, тесно выстроенные кресла (как в трамвае!) с невозможностью откинуть спинку, и самое неприятное — ограничение веса багажа до 10 килограммов. Есть еще и подленькая составляющая этой авиакомпании: путешествующим вместе они нарочно продают посадочные места в разных частях самолета. Хотите сидеть вместе со своими женой и ребенком — доплачивайте. Для гордого имени «Победы» такая политика, на мой взгляд, крайне недостойна.

В Тбилиси вполне приличный международный аэропорт. Пограничные формальности тоже не заняли много времени, тем более, что с россиян не требуют никаких виз. В ответ на мое «гамарджоба» симпатичная пограничница заученно улыбнулась из стеклянной будки, ответив по-русски «добро пожаловать». Недолго размышляя, тиснула на последней страничке загранпаспорта зеленый штампик с очертаниями карты Грузии (где разумеется присутствуют Абхазия и Южная Осетия). Никаких вопросов насчет того, бывали вы в этих республиках, она не задавала. Нажали кнопку, загорелась зеленая лампочка, и распахнулась калиточка, давая проход русскому туристу в сказочно красивую и древнюю страну.

Нас уже ждала хозяйка съемной квартиры со своим таксистом. Дорога от аэропорта до центра Тбилиси занимает около 40 минут. Стоит 30 лари (один грузинский лари это примерно 23 российских рубля).

Приехали затемно. Квартира в старом грузинском дворике, с видом на кафедральный собор. Горячая вода (колонка), душ, газовая печка, холодильник, спутниковое ТВ, интернет — все имелось. Две комнаты: одна совмещенная с кухней, другая спальня, она же гостиная. Впрочем, сюда гостей мы приглашать не собирались, а чистота с набором необходимых удобств нас вполне устроила. Цена вопроса: 300 лари за пять дней.

Общий вид наших апартаментов — все чистенько, и даже со вкусом, стильно)

Первая бутылка чачи распита, можно сказать, ритуально — за прибытие!

Наш уютный тбилисский дворик при свете дня. Несколько квартир, общие коты, в середине — общий источник (хотя водопровод в каждом доме).

По местному ТВ российских каналов едва ли не больше, чем грузинских. В основном сериалы про ментов, но есть даже Россия-24! Были представлены еще ТВ Армении и Азербайджана. И еще один оппозиционный телеканал на русском (его нет в России). Там показывали Навального, Пусси Райот и говорили гадости про Путина. Сначала смотрел с интересом, потом надоело.

Устроившись на новом месте, выбрались посмотреть ночной Тбилиси. Первая вылазка, первые впечатления. Я бывал в Тбилиси проездом в середине 90-х, жена вообще сюда приехала впервые. А первые впечатления — самые яркие. Разумеется, мы еще не раз выходили в ночной город, и я делал фотоснимки. Выкладываю сразу небольшую выборку из них, чтобы потом не возвращаться к теме. Ночной Тбилиси прекрасен! А ходить с дорогой фотоаппаратурой безопасно. Это тоже немаловажный фактор.

Стеклянный Мост Мира построен по инициативе Михо Саакашвили, в бытность его президентом. Сейчас это одна из основных достопримечательностей центра столицы Грузии. Молодец, Михо! Скоро такой же появится в Киеве, надо полагать. А в Тбилиси туристы с удовольствием фотграфируются, стоя на этом произведении итальянского архитектора. Читал, что на парапете моста в ночное время десять тысяч лампочек передают азбукой Морзе названия химических элементов, из которых состоит человек. Но, признаюсь, сколько ни всматривался в подсветку, никакого месседжа там не разглядел. Может быть потому, что не знаю азбуки Морзе, как более продвинутые туристы?

Любви покорны и все возрасты, и любое время суток…

Девушка зазывает прохожих посидеть в ресторане на улице Лиселидзе. И очень мило улыбается… Мне!!!)))

Чурчхела — это почти что национальный символ Грузии, источник благостостояния народа и доходов в бюджет.

Ночная Кура прекрасна в свете разноцветных фонарей…

Старые дома с балкончиками невероятно таинственны и притягательны в ночной подсветке…

Кафедральный собор — грандиозное сооружение в центре Тбилиси. Построен совсем недавно. Это еще один подарок (в самом хорошем смысле) президента Саакашвили. С раннего утра и до позднего вечера там идут богослужения.

Утро первого дня мы решили посвятить поездке на Дезертирский рынок. Посетить его нам порекомендовала хозяйка: и продуктов местных купите, и экзотики насмотритесь!

Брать такси мы не стали принципиально. Или ножками, или общественным транспортом, как сами тбилисцы. Мимо нас проходила маршрутка под 111-м номером, в направлении Дезертирки. Стоимость поездки — 60 грузинских тетри (по-нашему копеек).

Маршрутка здесь один из основных видов транспорта. Как правило, это микроавтобусы «Форд», окрашенные в желтый цвет. Вальяжные водители подбирают пассажиров где придется. Не надо искать остановку, достаточно поднять руку. Жёлтый шарабан неспешно катится по асфальту и брусчатке, из по радио звучат грузинские песни, водитель каждый раз крестится, когда проезжает мимо храма. Учитывая количество церквей, водила уже замолил все свои грехи на много лет вперед!

Бабушка взмахнула рукой, и маршрутка остановилась на узенькой улочке. Остальные водители терпеливо ждут, пока пожилая женщина займет свое место в салоне. Никто не нервничает, не сигналит, что было бы у нас. Впрочем, у нас давно не останавливают по просьбе пассажира.

Дезертирский рынок находится возле главного железнодорожного вокзала Тбилиси на улице Абастумани. В начале девяностых это был пустырь, на котором солдаты, возвращавшиеся домой из рядов советской армии, а кто-то с локальных фронтов гражданской войны, продавали свое снаряжение, и прочее военное имущество. Солдаты уехали, а словечко «Дезертирка» прочно приклеилось к этому месту, где образовался новый рынок Тбилиси.

Дезертирка с первого взгляда пленяет своим колоритом…

Свинину здесь развозят прямо на тачках. Наш инспектор ветнадзора в обморок бы упал от такого зрелища… Готовой колбасы при этом на рынке не продается, только мясо. Хочешь колбасы, в магазин иди — посоветовала торговка. Странно, однако…

Потрясающе вкусная выпечка продается в ларьке при входе на рынок. По нашему 40-50 рублей за лепешку-хачапури с сыром или с мясом.

«Попробуй, дарагой, какая вкуснота, купишь непременно!» Пробовать товар дают везде, и даже не обижаются, если отходишь без покупки.

Думал, что это такой хлеб… Оказалось — СЫР!!!

Больше чурчхелы, вкусной и разной!..

Покупка чачи и ее дегустация с местным населением. Мужички с рынка вызвались в качестве добровольных дегустаторов-консультантов. За мой счет, разумеется. Пришлось угощать. А люди душевные, милые. Женщина-продавец закуской обеспечила: сыр, виноград, помидоры, соленья какие-то. Чача разная: на орехе, со вкусом персика, еще с чем-то. Вопреки уверениям знатоков, что на рынке настоящей чачи не купишь, решил вечером распробовать одну из купленных бутылок (ореховую). Понравилась)))

Продавщица пряностей Мариам показывает свою фотографию, опубликованную в глянцевом журнале. Живой символ Дезертирки! Пообещал, что опубликую ее фото на сайте Ростовский Словарь. Подходите к ней, если будете в Тбилиси. Мариам торгует на втором этаже большого павильона.

Горы аппетитных продуктов на фоне мусорки. Такая она, тбилисская Дезертирка…

На улицах Тбилиси то и дело можно видеть фонтанчики с питьевой водой. Конечно, боржоми здесь не течет из крана, но хозяйка дома, где мы остановились, клятвенно уверяла, что водопроводная вода здесь годится для употребления в пищу, ее пьют все. Мы так и сделали: набирали из крана чайник, наливали водичку в пластиковую бутылку, отправляясь в путешествия. Пока не понюхали опустевшую бутылку, в которой была водопроводная вода. Неприятный запашок присутствовал. Тем же вечером мы накупили боржоми, а из крана старались не пить. Впрочем, расстройств желудка от водопроводной воды не было.

«Стена плача» в Тбилиси — длинная стена, увитая зеленью, по которой стекает вода. Вдоль стены проложен специальный ливневый желоб. Тоже очень необычно и привлекательно для туристов. Пробовать на вкус эту воду не решились.

Такси в Тбилиси — больше чем такси. Очень много старых «мерседесов» времен «лихих девяностых» — это и бандитские «шестисотые», и «лупоглазые», и модели попроще, но все же мерседесы. Сейчас они бегают с шашечками на крыше и подвозят пассажиров. Таксистов чрезвычайно много, огромная и конкуренция. За клиентом гоняются: могут остановиться и спросить, не надо ли подвезти. Ну а пока клиент думает, можно поиграть в нарды…

Вино и чача — стратегические продукты Грузии. Приехать в Тбилиси и не пригубить эти божественные напитки — просто нонсенс! Они продаются повсеместно и круглосуточно, здесь нет таких дурацких запретов и ограничений, что приняты в России. Потребитель бывает разный. Чачу вам предложат и в дорогом магазине по 60 и более лари за бутылку, и в небольшом дворике, пара лари за стаканчик. В стремлении сбыть продукт продавцы порой невиданно креативны…

Грузины — «люди книги», читающий народ. Это видно повсеместно. Священник в скверике углубленно изучает Святое Писание. На площади Свободы, в окрестностях улицы Ш. Руставели прямо с земли продают старые книги — на русском, грузинском, английском…

«Мать Грузия» («Мать Картли»), главный памятник Тбилиси. 20-метровый монумент возведен на вершине горы Сололаки в 1958 году, когда город Тбилиси отмечал свой 1500-летний юбилей. Хорошо смотрится с разных ракурсов, виден практически отовсюду из исторического центра. Перестраивался трижды (первоначально памятник был деревянный, менялся материал — на более современный и качественный), но замысел автора (Государственная премия Грузинской ССР в 1965 году) остался неизменным. Много думал над многозначительной символикой скульптора Элгуджи Амашукели…

Банальный велосипед тбилисцы изобретать не стали, а поставили в качестве городской скульптуры. Необычный арт-объект моментально стал точкой притяжения туристов, его фотографируют, маленькие копии продаются в сувенирных лавках. Мне нравится!

Летящая скульптура чем-то напомнила мне «Ростовчанку» на донской набережной…

А вот еще одна — «летящая по волнам»! Старый Тбилиси. Невеста с букетом цветов плывет по реке Кура (она же Мтквари). Невероятно красиво! Наши ростовские невесты ещё не научились плавать с букетами по Дону.

Дома, построенные прямо над Курой… Наверное очень романтично пить вино на таком вот балкончике, когда под ногами протекает великая река Грузии!

Что касается балконов домов старого Тбилиси — это отдельная тема, еще один предмет гордости тбилисцев, знак уважения к старине и традициям. Балкончики разные, но каждый хозяин старается хоть как-то украсить свой, чтобы отличался от соседей. Еще нам рассказала гид, что раньше хозяйки вывешивали на балконах напоказ дорогие вещи, на зависть соседям: вот что есть у нас, а у вас такого нету! Кое-где такой обычай сохранился, но чаще на современных балконах вывешивают трусы, лифчики и джинсы…

Такие разные балконы старого города…

Ботанический сад: вековые сосны, водопад, опьяняюще чистый воздух. И это в центре миллионного города! Можно долго бродить по ботанике, физически ощущать целебный воздух. Мы начали снизу, шли вверх и вышли к монументу «Мать Грузия», что стоит на горе над Ботаническим садом.

Виды центра Тбилиси. Много открытого пространства. Так и хочется упрекнуть власти Ростова-на-Дону в сверхплотной застройке каждого свободного клочка земли. У нас в центре — безумная мешанина домов и автомобилей. Людям деваться некуда. В Тбилиси — уважительное отношение к самому городу, к его гостям и жителям. Есть где погулять, отдохнуть. Наши бы градоначальники построили бы на этом месте новый микрорайон, тысяч на 150 жителей. Освоили бы инвестиции, отчитались о показателях, хорошо бы заработали на этом… Печально, но это так! Ростов город барыг, где мало дуумают о комфорте проживания людей. А тут — огромное пространство в центре отдано зеленой зоне, скульптурам, фонтанам. И никакой тебе торговли! Это тихий ужас для ростовского застройщика-девелопера, который способен ради нового строительного «пятна» спалить исторический центр города…

В этом здании с декоративным вертикальным озеленением находится министерство культуры Грузии.

Повсеместное уважение к старине. Даже старые повозки и кувшины, бочки для вина выставлены вдоль дороги и превращены в арт-объект.

«Блошиный рынок» возле «Сухого моста» — тоже центр притяжения туристов. Как и все, мы пришли сюда за сувенирами уже в последний день, перед возвращением в Ростов. Продавцы с удовольствием позировали, и даже улыбались по проосбе фотографа)))

Один из самых необычных памятников — танцующие грузины. Возведен еще в советское время. Теперь о нём говорят как о периоде советской окупации. Но в СССР Грузия была республикой с самым высоким уровнем жизни. Пой и тацуй, казалось бы… Чего им не хватало?..

Завершить этот пост хочу строками Осипа Мандельштама:

Мне Тифлис горбатый снится,

Сазандарей стон звенит,

На мосту народ толпится,

Вся ковровая столица,

А внизу Кура шумит.

Над Курою есть духаны,

Где вино и милый плов,

И духанщик там румяный

Подает гостям стаканы

И служить тебе готов.

Кахетинское густое

Хорошо в подвале пить,—

Там в прохладе, там в покое

Пейте вдоволь, пейте двое,—

Одному не надо пить!

В самом маленьком духане

Ты обманщика найдешь,

Если спросишь «Телиане» —

Поплывет Тифлис в тумане,

Ты в бутылке поплывешь.

Человек бывает старым,

А барашек молодым,

И под месяцем поджарым

С розоватым винным паром

Полетит шашлычный дым…

Продолжение — будет!

Было интересно? Скажите спасибо, нажав на кнопку «Поделиться» и расскажите друзьям:

Источник