Не рыбачий парус малый корабли мне снятся

Цели:

- Повторение особенностей бессоюзного сложного

предложения и правил постановки знаков

препинания в нём. - Повторение видов интонаций в БСП.

- Систематизация знаний учащихся о постановке

тире как в простом, так и сложном предложениях. - Знакомство с понятием «интонационное тире», его

ролью средства выразительности речи.

Знаки препинания в БСП.

Опрос по теории БСП.

- В чём отличие БСП от других видов сложных

предложений? (Части связаны смыслом и интонацией,

без союзов). - Какие знаки препинания ставятся между частями

БСП? (Запятая, точка с запятой, двоеточие, тире). - От чего зависит выбор знака? (Интонация,

смысловые отношения между частями,

распространённость предложений простых в

составе сложного). - Какой делают нашу речь БСП, что вносят в неё?

(Динамизм, стремительность, особенно, когда

ставятся запятая или тире).

Работа над интонационным рисунком предложения.

Вспомним виды интонации в БСП, а также

правила произношения таких предложений в

зависимости от знака.

Виды интонаций в БСП.

1. Перечисления.

Знойный день, тишина. Шёлк рвётся, булат не

сечётся, золото не ржавеет. (Наибольшие паузы,

логическое ударение на главных словах в каждом

предложении).

2. Противопоставления.

Лето припасает – зима поедает. (Сильно

повышенные голоса в конце первого предложения,

значительная пауза, второе предложение читается

с заметным понижением голоса).

3. Обусловленности.

Пролетит чайка, лениво махая крыльями, — вода

покажет другую птицу, белее и красивее той, что в

воздухе. (М.Горький). (Повышение голоса к концу

первой части предложения, пауза, вторая часть

читается с понижением голоса).итается вторая

часть цу первогого предложенияре как в простом,

так и сложном предложениях.

4. Пояснения.

Ей представлялась картина: хрупкая ладья

несётся по течению. (Первое предложение читается

с понижением голоса и паузой, предупреждающей о

наличии второй части, содержащей разъяснение;

вторая часть произносится с заметным понижением

голоса – предупреждением).

5. Предупреждения (в первой части) и присоединения

(добавочного сообщения) во второй части.

Я поднял голову: перед огнём, на опрокинутой

кадке, сидела мельничиха.

Примечание.

Интонация в предложении, в котором ставится

точка с запятой.

Время стоит ещё раннее, шестой час в начале;

золотистый утренний туман вьётся над просёлком,

едва пропуская только что показавшееся солнце;

трава блестит.

( Понижение голоса к концу предложения, почти

как при точке, значительная пауза, предложение

читается в замедленном темпе).

Закрепление. Тренировочные упражнения.

- Задание: списать, поставив знак препинания в

БСП, объяснить его постановку.

Вспыхнули под навесом три электрических фонаря

все сидевшие на соломе поднялись.

Возможные варианты:

,

последовательность событий, тесно

связанных между собой, краткие (можно союз «и»)

—

причинно-следственные отношения (первая

часть – причина, вторая – следствие), (и потому…).

:

обусловленность, вторая часть –

причина, (так как).

Задание: объяснить постановку знаков

препинания в БСП.

- Какой-то муравей был силы непомерной, какой не

слыхано и в древние времена; он даже (говорит его

историк верный) мог поднимать больших ячменных

два зерна. - Обломов прислушивался и ждал: вот кто-то взялся

за кольцо у калитки, и в то же мгновение раздался

отчаянный лай и началось скаканье на цепи собаки. - А потому обычай мой: с волками иначе не делать

мировой, как снявши шкуру с них долой. - Гудели мухи, ныли комары, где-то трещал сверчок.

- Стал Жилин вглядываться: маячит что-то в долине,

точно дым из труб. - Проснёшься и, ещё не открыв глаза, слышишь:

ракита ожила. (Ракита – дерево или кустарник,

растущее по берегам рек – ивовые). - Багряные лучи солнца обливали стены и башни

города кровью, зловеще блестели стёкла окон, весь

город казался израненным. - А к нам идёт угрюмая зима: засохла степь, лес

глохнет и желтеет, осенний ветер, тучи нагоняя,

открыл в кустах звериные лазы. - Неподвижно лежал передо мной небольшой сад,

весь озарённый и как бы успокоенный серебристыми

лучами луны, благовонный и влажный; разбитый

по-старинному, он состоял из одной продолговатой

поляны. - В синем небе над маленькой площадью Капри низко

плывут облака, мелькают светлые узоры звёзд,

вспыхивает и гаснет голубой Сириус. - Одарённый необычайной силой, он работал за

четверых – дело спорилось в его руках. - Невежды судят точно так: в чём толку не поймут,

то всё у них пустяк. - Не буря соколов занесла через поля широкие –

стаи галок несутся к Дону великому. - Миг ещё – конец тревоги, ожиданья, тоски.

- Не кричи о себе – пусть другие о тебе тихо

скажут. - Посмотрит – рублём подарит.

- Ехал сюда – рожь начинала желтеть.

Разные случаи постановки тире в предложении.

(Данные материалы учитель может использовать в

соответствии с целями своего урока).

- Подлежащее и сказуемое – инфинитив. ( Биться

в одиночку – жизни не перевернуть). - Подлежащее и сказуемое – существительное в

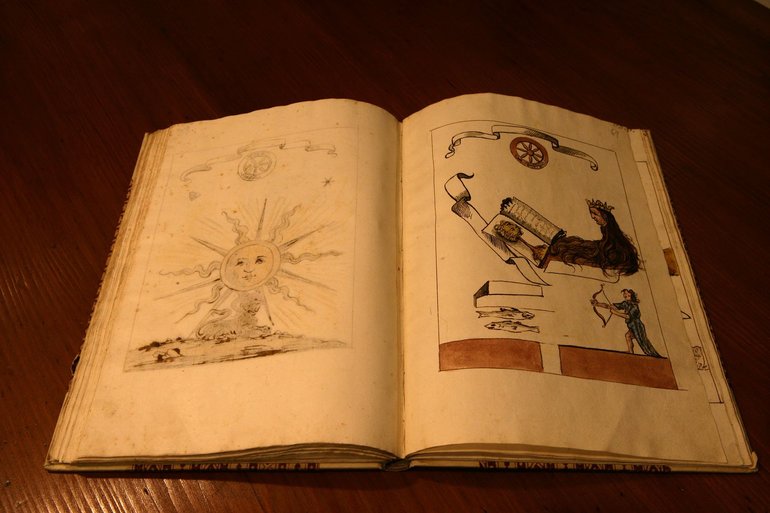

именительном падеже.(«Слово о полку Игореве» —

настоящая жемчужина древнерусской литературы). - Подлежащее – существительное, сказуемое –

инфинитив. (Наивысшее человеческое счастье –

бороться за что-то более значительное, чем личное

счастье). - Неполные предложения. (У трав иных цветенье

каждый месяц, у кактуса – единожды в столетье). - Распространённые приложения. (Мы, дедовский

храня обычай, несём домой из гор добычу – оленя,

сбитого стрелой). - Вставные конструкции. Мой приход – я это мог

заметить – вначале несколько смутил гостей. - Однородные члены предложения с отношениями

противопоставления. (Не рыбачий парус малый –

корабли мне снятся. Хотел объехать целый свет – и

не объехал сотой доли). - Однородные члены предложения с обобщающим

словом. (Спины лошадей, шлеи, вожжи, шины колёс

– всё мокро и блестит на солнце, как покрытое

лаком). - Однородные члены предложения, вводное слово,

обобщающее слово. (Но здравый смысл, твёрдость

и свобода, горячее участие в чужих бедах и

радостях – словом, все её достоинства точно

родились в ней). - Группа однородных членов предложения,

характер пояснения, логическое ударение на

обобщающем слове, отсутствует предупредительная

пауза. (Всё окружающее – заборы, дома, деревья

– в каком-то странном тумане колеблется, точно от

ветра. Везде: над головой, под ногами и рядом с

тобой – живёт, грохочет, торжествуя свои победы,

железо.) - Несогласованное определение, выраженное

инфинитивом ( а именно). (У меня было одно

желание – поскорее добраться до дома). - Согласованные и несогласованные определения,

тире для подчёркивания их смысловой значимости,

так как выполняет функцию пояснительного члена

предложения. (Перед глазами ротмистра стоял

этот купец – маленький, сухонький, в длиннополом

одеянии, в бархатном картузе и ярко вычищенных

сапогах). - Приложение в конце предложения, в котором

даётся разъяснение. (Их напугала енотовидная

собака – небольшое лохматое животное). - Приложение носят пояснительный характер.

(Партизаны – мужчины и женщины – конвоировали

пленных солдат). - Приложение в конце предложения, содержит

разъяснение. (На маяке жил только сторож –

старый глухой швед, бывший шкипер). - Прямая речь впереди слов автора. («Какое

число у нас сегодня?»- воскликнул он вдруг, не

обращаясь ни к кому). - Прямая речь, разорванная словами автора.

(«Мне кажется, ваше превосходительство,- заметил

полковник,- нет лучше коляски, как венская»). - Диалог.

— Что, есть у тебя книжка? – спросил Коновалов.

— Есть.

— Почитаешь мне?

— Ладно…

— Вот хорошо! Знаешь что? Поживу я месяц, возьму у

хозяина денег и половину – тебе?

— На что?

— Купи книжек…

19. БСП, первое предложение со значением

условия. (Задумаю – реки большие надолго

упрячу под гнёт).

20. БСП, противопоставление. (Давно наступили

сумерки – она всё ещё сидела в гостиной).

21. БСП, второе предложение со значением

следствия. (Хвалы приманчивы – как их не

пожелать?)

22.БСП, первое предложение со значением

времени. (Смолкли соловьиные трели – лес

погрузился в предрассветную тишину).

Тире не только показатель смысловых

отношений между частями предложения, но и резкий

их разграничитель.

В лингвистике существует понятие – интонационное

тире – такое тире, к которому прибегают

писатели и поэты как к средству выразительности

речи, чтобы сосредоточить внимание на слове,

важном для писателя, выразить

эмоционально-экспрессивный настрой самого

автора, создать особую ритмику произведения.

Задание: внимательно прочитать предложения,

объяснить постановку тире.

- Рано ещё – не быть!

Рано ещё – не жечь!

Нежность! Жестокий бич

Потусторонних встреч. - Водопадами занавеса, как пеной –

Хвоей – пламенем – прошумя.

Нету тайны у занавеса – от сцены.

(Сцена – ты, занавес – я). - Служить – безвыездно – навек,

И жить – пожизненно – без нег!

О, заживо – чуть встав! Чем свет!

В архив, в Элизиум калек! - Ногу в стремя! – сквозь огонь и воду!

Где верхом – где ползком – где вплавь!

|Тростником – ивняком – болотом,

А где конь не берёт – там лётом,

Все ветра полонивши в плащ!

М. Цветаева.

С помощью тире Цветаева выделяет эмоционально

и семантически наиболее важные, значимые слова и

выражения. Любимые знаки Цветаевой – тире и

восклицательный знак. Только они в состоянии

передать тот накал страстей, буйство чувств,

которыми охвачена лирическая героиня

цветаевской поэзии.

Индивидуально-авторское тире: сжатость

речи, скупость на словесные средства выражения.

Например, уплотнённый до предела текст Цветаевой

часто содержит лишь смысловые ориентиры, те

ключевые слова, которые не могут быть угаданы,

все же другие элементы высказывания опускаются,

так как в данном случае не несут главной мысли.

Площадка. – И шпалы. – И крайний куст

В руке. – Отпускаю. – Поздно

Держаться. – Шпалы.

Источник

Мы продолжаем исследовать уровни языковой системы, опираясь на книгу «Русский язык: понимаю — пишу — проверяю». Речь пойдёт об однородных членах предложения.

Урок 28. Однородные члены предложения. Однородные члены, соединённые только интонацией. Однородные и неоднородные определения

Однородными называются члены предложения, которые соединены между собой сочинительной связью и обладают следующими признаками:

1) часто выступают одинаковыми частями речи, употреблёнными в одинаковой грамматической форме;

2) связаны между собой сочинительной связью, поэтому равноправны и не зависят друг от друга в отличие от компонентов словосочетания;

3) если это второстепенные члены, то они распространяют один член предложения и одинаково определяют его лексически;

4) в речи часто связаны между собой особой перечислительной интонацией.

Задание. Прочитайте два предложения и определите в них: а) грамматическую основу; б) руководствуясь признаками однородности, какие члены предложения однородны.

1) Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. (А. Чехов)

2) Земля, воздух, месяц, звёзды скованы вместе, склёпаны морозом. (А. Пушкин)

Перечисленные признаки однородности и выполненное задание показывают, что:

а) каждый из однородных членов и все вместе выступают одинаковыми членами предложения: в первом примере дополнениями, во втором — подлежащими и сказуемыми;

б) однородными могут быть любые члены предложения — и главные, и второстепенные.

I. Однородные члены, связанные только интонацией. Члены предложения, не являющиеся однородными

При однородных членах, связанных интонацией, на письме используются знаки препинания запятые, точка с запятой и тире.

1. Запятая — наиболее распространённый знак препинания, отделяющий друг от друга однородные члены, связанные интонацией перечисления (между ними можно вставить соединительный союз и), например:

У набережной теснятся пароходы, шхуны, баржи. (А. Серафимович)

Предложения с однородными членами могут быть осложнены обособленными второстепенными членами. При постановке знаков препинания следите за интонацией высказывания, а затем анализируйте структуру предложения, например:

Книги — это духовное завещание одного поколения другому, совет умирающего старика юноше, начинающему жить, приказ, передаваемый часовым, отправляющимся на отдых, часовому, заступающему на его место. (А. Герцен)

Задание. Объясните все знаки препинания в этом предложении. Какие члены предложения однородны?

2. Точкой с запятой разделяются распространённые однородные члены, связанные интонацией перечисления, особенно если внутри них есть запятые. Как правило, это происходит в том случае, если в речи высказывание делится на чёткие части-картинки, например:

Вдоль оврага по одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с плотно закрытыми дверями; по другой стороне пять-шесть сосновых изб с тесовыми крышами. (И. Тургенев)

Задание. Докажите, что это неполное предложение. Какой член предложения отсутствует?

3. Тире ставится, если однородные члены связаны противительными отношениями, то есть противопоставляются друг другу, и между ними можно вставить союзы а или но. В речи на месте противительного союза делается интонационная пауза, например:

Не рыбачий парус малый — корабли мне снятся. (Н. Некрасов)

Сравните синонимичное предложение с союзом: Не рыбачий парус, а (но) корабли мне снятся.

Задание. Вспомните о фигуре речи бессоюзии. В чём её суть?

4. Есть слова и выражения, которые не являются однородными членами, используются в основном в разговорном, художественном и художественно-публицистическом функциональном стилях и придают речи образность. Такие слова и выражения могут вообще употребляться без знаков препинания, отделяться запятой и дефисом.

Никакими знаками препинанияне отделяются:

1) два глагола, входящие в осложнённое простое глагольное сказуемое. Сказуемое в этом случае представляют собой единое смысловое целое, например:

Пойду коня овсом накормлю;

2) входящие в осложнённое сказуемое повторяющиеся одинаковые формы слов, соединённые частицами не, так (верь не верь, хочешь не хочешь, писать так писать, надо так надо), например:

Хочешь не хочешь, а придётся пойти на уступку.

Запятая ставится между повторяющимися словами, употребляемыми с целью подчеркнуть множество предметов, длительность действия и т. д. Эти слова выступают как один член предложения, например:

Белые пахучие цветы ромашки бегут под его ногами назад, назад. (А. Куприн)

Дефис ставится:

1) между повторяющимися словами, если повторение имеет целью усилить действие или признак; при этом они произносятся с единой интонацией, отличной от интонации перечисления, например:

По синему-синему небу плывут облака. (А. Н. Толстой);

2) между парными сочетаниями-синонимами (узнать правду-истину), сочетаниями-антонимами (условия купли-продажи), сочетаниями ассоциативного характера (собирать грибы-ягоды), которые представляют собой единое понятие, например:

Мы позвали соседа с другой стороны и не раз сходили, того-сего отведали, но всё натрезво. (Н. Лесков)

II. Однородные и неоднородные одиночные согласованные определения

Прежде чем приступить к изучению параграфа, вспомните:

а) какие прилагательные относятся к качественным, какие к относительным;

б) какие определения называются согласованными;

в) причины обособления согласованных определений.

При соседстве одиночных согласованных определений, выраженных прилагательными и причастиями, немалую трудность вызывает установление их однородности и неоднородности, поскольку между однородными определениями ставится запятая, а между неоднородными — не ставится.

| Определения однородны (ставится запятая) | Определения неоднородны (не ставится запятая) |

1. При обратном порядке слов, когда согласованные определения стоят после определяемого слова, например (следите за интонацией): Алёша подал ему зеркальце, маленькое, складное, кругленькое. 2. При прямом порядке слов, когда согласованные определения стоят до определяемого слова, если выраженные ими прилагательные или причастия объединяются по каким-то общим признакам (по внешнему виду, сходству производимого впечатления, причинной связью и т. д.). Тогда: 1) каждое определение непосредственно относится к определяемому существительному; 2) между определениями есть синонимические отношения, возникает интонация перечисления, когда допускается постановка союза и. Например: Большой, толстый, откормленный боров рыл носом землю у самого дома. Боров и большой, и толстый, и откормленный; все определения характеризуют определяемое существительное как «внешний вид предмета». 3. При прямом порядке слов, если это определение-эпитет : 4. При прямом порядке слов, если первое определение прилагательное, а второе — причастный оборот: Было как-то грустно в этом старом, уже тронутом осенью саду. | При прямом порядке слов, если выраженные ими прилагательные или причастия характеризуют предмет с разных сторон, то есть представляют признаки, относящиеся к разным понятиям. Тогда: 1) предшествующее определение относится к сочетанию последующего определения с определяемым существительным; 2) между определениями нет синонимических отношений, не возникает интонации перечисления и нельзя вставить союз и. Например: Алёша подал ему маленькое складное кругленькое зеркальце, стоявшее на комоде. (Ф. Достоевский) Три определения, относящиеся к дополнению зеркальце, неоднородны: а) прилагательные, выраженные ими, характеризуют предмет с разных сторон: маленькое указывает на размер предмета, складное — на свойство, что с этим предметом можно делать, кругленькое — на внешний вид; б) каждое предыдущее определение относится к сочетанию последующее определение (определения) + существительное: маленькое складное кругленькое зеркальце (складное кругленькое зеркальце могло быть большим), складное кругленькое зеркальце (кругленькое зеркальце могло быть не складным). |

Задание. Однородные определения-эпитеты служат образованию стилистической фигуры градации. В чём стилистическое значение градации?

Из примеров в таблице видно, что однородные определения чаще всего выражаются качественными прилагательными. Неоднородные определения обычно выражаются сочетанием качественного и относительного прилагательных, поскольку обозначают разные признаки.

Запятая между определениями, выраженными прилагательными разных разрядов, ставится в том случае, если есть близость лексических значений, и относится к факультативным знакам препинания, например:

Кончалась летняя, тёплая ночь. (И. Соколов-Микитов) — Здесь, по авторскому мнению, понятие тёплая выступает составной частью понятия летняя.

Задание. Прочитайте предложения, в которых определения стоят после определяемого слова и поэтому однородны. Переделайте каждое предложение так, чтобы определения стояли до определяемого слова. Проанализируйте фразовую интонацию в том и другом случае и оцените стилистическое значение порядка слов.

1. Катя быстро сняла с руки перчатку, красивую, бархатную. 2. Женщины бросились к солдату, раненому, шедшему впереди. 3. Через несколько шагов дерево, большое, похожее на огромного великана, преградило нам путь. 4. У самой дороги стоял дуб, корявый, старый, приземистый. 5. Мальчишки, незагорелые, только что приехавшие на каникулы, ловили с лодки рыбу.

Источник