Урок по лирике лермонтова 10 класс валерик сон

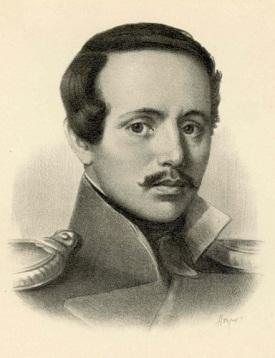

Тема: Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ стихотворений «Валерик», «Завещание», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»).

Цели:

— показать поиск лирическим «я» гармонии с миром, трагизм лирического героя, мечты и надежды которого обречены, показать символический смысл стихотворений, наполненных философскими обобщениями.

Ход урока

Тема жизни и смерти — вечная во всей литературе — является ведущей и в лирике Лермонтова и своеобразно в ней преломляется. Размышлениями о жизни и смерти проникнуты многие стихи поэта. Некоторые из них, например «И скучно и грустно», «Любовь мертвеца», «Эпитафия» («Простосердечный сын свободы…»), «1830. Мая. 16 числа» («Боюсь не смерти я. О нет!..»), «Могила бойца», «Смерть». Думами о конце человеческой жизни проникнуты многие страницы «Героя нашего времени», будь то гибель Бэлы, или мысли Печорина перед дуэлью, или вызов, который бросает смерти Вулич.

Стихотворения «Валерик» («Я к вам пишу: случайно! право…»), написано на основе наблюдений Лермонтова над боевыми делами отряда генерал-лейтенанта Галафеева во время похода в Чечню. Речка Валерик существует на самом деле и впадает в реку Сунжу, правобережный приток Терека. «С 6 по 14 июля 1840 года Лермонтов участвовал в боях и, по преданию, вел журнал военных действий отряда генерала Галафеева. Совпадение текста „Журнала военных действий“ и лермонтовского стихотворения дает представление о том, как точно воспроизвел он действительную обстановку похода и, в то же время, в каком направлении шло поэтическое освоение материала его наблюдений. Из сопоставления текста стихотворения с соответствующими страницами „Журнала военных действий“ видно, что совпадает в них не только фактическая основа, но и самый стиль, целые предложения „Журнала“ и строки стихотворения. Лермонтов за участие в деле 11 июля 1840 года при Валерике и проявленную при этом храбрость был представлен к ордену Станислава III степени, Николай I этого представления не утвердил. Отказ был получен уже после гибели Лермонтова»3.

III. Чтение и анализ стихотворений.

Вопросы и задания к стихотворению «Валерик»

1. К какому жанру можно отнести это стихотворение: любовное послание, поэтический рассказ, письмо?

Происходит смешение жанров: в послание включаются батальные сцены

По форме «Валерик» – любовное послание, включающее и охватывающее, однако, стихотворную повесть. Первая и последняя части выдержаны в духе типичного любовного послания, в котором патетика и серьезность искреннего признания несколько снижены условностью жанра и ироничностью тона.

2. Какова композиция стихотворения? Какие жанровые особенности характерны для основных частей текста?

сложная композиция. Описанию кровопролитного сражения в нем предшествуют посвящение любимой женщине (ее имя не названо) и мирные картины жизни горцев:

В стихотворном повествовании Лермонтова описывается тревога в русском лагере, вызванная горскими конниками, прискакавшими во главе с мюридом, одетым в красную черкеску… Короткий его поединок с гребенским1 казаком.

Но уже из следующих строф стихотворения выясняется, что этот эпизод только «присказка», а главная «сказка» — впереди. И посвящена она сражению на «речке смерти» (91) — Валерике. Только находясь в самой гуще событий, мог поэт запомнить, а затем запечатлеть главные эпизоды жестокого боя, следовавшие один за другим. Его кульминацией была двухчасовая рукопашная схватка.

Завершив рассказ о том, как прошел «этот день кровавый» (91), поэт обращается к любимой женщине с кратким напутствием.

Посвящение (вступление) и послесловие, казалось бы, написаны лишь на глубоко личную тему — о любви и вынужденной разлуке. Они как бы заключают в «кольцо» главную часть стихотворения, где показаны ужасы войны, обнажена ее сущность.

3. Охарактеризуйте ключевые образы стихотворения, традиционные для любовного послания: Он и Она. В чем они противопоставлены?

4. Что нового вносит Лермонтов в отношение к жизни и к слову?

5. Какой в стихотворении изображена война? Что придает описаниям лирического «я» особую достоверность?

6. Какой смысл привносят в текст описания картин природы?

7. Докажите, что язык стихотворения тяготеет к разговорному стилю, «прозаической» речи. Подтвердите свои мысли примерами. Какой смысл эти особенности стиля придают тексту?

8. Проанализируйте особенности рифмовки текста. Какой смысл создается нерегулярностью рифм?

9. Докажите, что любовное послание и батальный рассказ наполнены философским содержанием. Какой смысл выявляет ирония его финала?

Перерывы в военных действиях оставляют его наедине с природой, которая одновременно проста и прекрасна

Зато лежишь в густой траве,

И дремлешь под широкой тенью

Чинар иль виноградных лоз,

Кругом белеются палатки;

Казачьи тощие лошадки

Стоят рядком, повеся нос;

У медных пушек спит прислуга,

Едва дымятся фитили;

Штыки горят под солнцем юга.

В это спокойное и мерное описание внезапно вторгается война сначала сшибками удалыми, своей игрой напоминающими «трагический балет», а потом – «иными представленьями», «Каких у вас на сцене нет…» И вот тут рассказ лирического героя идет о войне, доселе нисколько не похожей на другие войны, например, на Отечественную: войну 1812 года, о которой вел рассказ солдат-артиллерист в стихотворении «Бородино».

Повествование о кровавом сражении в стихотворении «Валерик» воспринимается на фоне героического, приподнятого изображения войны (ср. описание боя в «Полтаве» Пушкина), увиденного глазами поэта-историка и государственного мыслителя, и на фоне не менее героического, но лишенного патетики и увиденного рядовым-участником («Бородино» Лермонтова) . Тут имеет значение и точка зрения рассказчика, и время рассказывания. Лирический герой находится внутри сражения и отделен от него несколькими днями. Таким образом, переживание о событии не остыло, и сейчас сражение снова встает перед глазами. Лирический герой мысленно погружен в бой.

Весь стиль и тон стихотворения резко меняется: нет иронии, нет условного книжного языка романтической лирики,

нет спокойной изобразительно-описательной речи.

Рассказ становится прерывистым, нервным,

число переносов значительно возрастает, фраза не вмещается в стих,

определение отрывается от определяемого слова,

подлежащее от сказуемого,

сказуемое от дополнения. И все это вместе создает, во-первых, впечатление уродливости происходящего, атмосферу хаоса, иррациональности, не подвластной разуму, а во-вторых, неразличимости.

Когда идет бой, людей (личностей) нет – одна сплошная масса, не понимающая, что происходит, но автоматически делающая свою кровавую работу.

Для воспроизведения картины сражения Лермонтов ввел множество глаголов действия, но носителем действия в стихотворении выступила не личность, а масса («Скликались дико голоса», «в арьергард орудья просят», «Вот ружья из кустов выносят. Вот тащат за ноги людей И кличут громко лекарей», «Вдруг с гиком кинулись на пушки»).

С этим связано и употребление слов с безличными и неопределенно-личными значениями («дело началось», «всё спряталось»),

отсутствие личных местоимений единственного или множественного числа («подходим ближе. Пустили несколько гранат; Еще подвинулись: молчат...»). Лирический герой тоже не вполне сознает, что происходит, а после боя выглядит опустошенным:

Но не нашел в душе моей

Я сожаленья, ни печали.

Люди едва ли не перестали быть людьми:

… и пошла резня.

И два часа в струях потока

Бой длился. Резались жестоко

Как звери, молча, с грудью грудь,

Ручей телами запрудили.

Хотел воды я зачерпнуть…

(И зной и битва утомили

Меня), но мутная волна

Была тепла, была красна.

В дальнейшем, после окончания битвы снова различимы отдельные люди и среди них лирический герой:

здесь можно увидеть солдата,

умирающего капитана,

генерала, сидящего в тени на барабане,

чеченца Галуба.

Картина войны нужна Лермонтову для того, чтобы передать ее бессмысленность, неестественность и уродливость. С этой целью ломается стих, который перестает быть мерно и плавно текущим, гармоничным и музыкальным.

Прозаически нарисованной картине войны противостоит поэтически переданная природа. Началу перестрелок и сражений дважды предшествует описание природы, выдержанное во вполне конкретной стилистике с легким налетом романтического стиля. В первом пейзаже («Зато лежишь в густой траве...») романтический стиль почти не ощущается, во втором он проявляется резче и определеннее:

Раз – это было под Гихами,

Мы проходили темный лес;

Огнем дыша, пылал над нами

Лазурно-яркий свод небес.

И дальше:

Над допотопными лесами

Мелькали маяки кругом;

И дым их то вился столпом,

То расстилался облаками;

И оживилися леса:

Скликались дико голоса.

Под их зелеными шатрами.

Наконец, романтическая стилистика торжествует в заключительном описании природы

Окрестный лес, как бы в тумане,

Синел в дыму пороховом.

А там вдали грядой нестройной,

Но вечно гордой и спокойной,

Тянулись горы – и Казбек

Сверкал главой остроконечной.

Легко заметить, что здесь «перенос» («и Казбек /Сверкал главой остроконечной») не ломает стих, не делает его прозаичным, а напротив, подчеркивает величественность картины, выделяя ее центр. Военным командам, военной профессиональной лексике, грубому и точному разговорному языку противопоставлены высокие и торжественные обороты речи, восходящие к традиционно романтической поэтической стилистике. И это свидетельствует о том, что Лермонтова интересует не смысл данного эпизода и не смысл русско-чеченской войны, а враждебность человека природе, себе подобным и всему мирозданию. Он не может понять, в чем заключается смысл этой враждебности, этого всеобщего, нескончаемого в истории человечества бунта, какую цель преследует этот мятеж

И с грустью тайной и сердечной:

Я думал: жалкий человек.

Чего он хочет!.. небо ясно,

Под небом много места всем,

Но беспрестанно и напрасно

Один враждует он – зачем?

Почему человек превращает прекрасную поэзию природы и жизни в безобразную прозу войны или разрушения?

Любовное послание, включившее батальный «безыскусственный» рассказ, таким образом, наполняется серьезным философским содержанием, которое одновременно безнадежно-безысходно и иронично-саркастично («В самозабвеньи Не лучше ль кончить жизни путь? И беспробудным сном заснуть С мечтой о близком пробужденьи?»). В заключительных стихах философская романтическая ирония переведена в бытовой план: все описанное в стихотворении шутливо именуется «шалостью» «чудака», размышления которого над жизнью и смертью не стоят внимания. В лучшем случае они способны «развеселить» и не надолго занять мысль и воображение адресата послания.

В стихотворении поэт полемизирует с официозным воззрением на войну с горцами, с поверхностным, бьющим на внешние эффекты её изображением. Трагизм ситуации, по мысли Лермонтова, в том, что горские племена и русские солдаты вынуждены убивать друг друга, вместо того, чтобы жить в мире и братстве. В конце стихотворения возникают окрашенные в тона философской медитации размышления о бессмысленности «беспрестанной и напрасной» (91) вражды, о том, что война и кровопролитие враждебны лучшему в человеке и «вечно гордой и спокойной» жизни природы

Чтобы понять в полной мере отношение Лермонтова к чеченцам, необходимо вчитаться в каждую строчку. Важны не только слова, но и умолчания. Предваряя описание жестокой схватки, поэт считает необходимым прямо заявить о своей любви к горцам:

«Люблю я цвет их желтых лиц,

Подобный цвету ноговиц,

Их шапки, рукава худые,

Их темный и лукавый взор

И их гортанный разговор.»

На всем протяжении описания боя автор ни разу никак не обозначает противника. Дав четкие географические привязки: «Из гор Ичкерии далекой / Уже в Чечню на братний зов…», врагов в предстоящем бою он обозначает нейтральным в этническом смысле понятием — «удальцы«, а после завершения схватки — «горцы«. Нежелание Лермонтова видеть врагов в уже знакомом ему народе подтверждает применение в стихотворении этнонима — «чеченец«. Если появление этого слова в ранней лирике поэта всегда было связано с описанием боя или предстоящей стычки, то здесь, в стихотворение, описывающем бой именно с чеченцами, это слово многозначительно появляется лишь после окончания сражения и в связи с другом — «он был / кунак2 мой«.

Лермонтов явно не хотел создавать для русского читателя из чеченца «образ врага«. И скупо, но ясно давал понять, что видит будущее лишь в дружбе между русскими и чеченцами. Недаром его «кунак» носит многозначительное имя — Галуб, дающее отсылку к пушкинскому «Галубу». Это незаконченная поэма, написанная вскоре после «Путешествия в Арзрум». Герой поэмы, горский юноша Тазит, таинственным образом усваивает европейскую, а не горскую мораль и отказывается от кровной мести, от набегов и грабежей

В основе взгляда Пушкина и Лермонтова на кавказскую драму лежала уверенность в неизбежности включения Кавказа в общероссийский мир. Это не фатализм, это понимание логики событий. И, не сомневаясь, что «силою вещей» Кавказ обречен стать частью империи, оба великих поэта старались вникнуть в сознание горца и объяснить особенности этого сознания русскому обществу, чтобы смягчить, гуманизиpовать тяжкий для обеих сторон, но неотвратимый процесс. Пушкина и Лермонтова волновала прежде всего не степень вины того или другого народа. Они стремились не проклясть и обличить, но отыскать возможность совмещения двух глубоко чуждых миров, видя в этом единственный выход из трагических коллизий.

Источник

« Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова»

П. Зимовники

2015 г.

Открытый урок по литературе «Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова».

Класс: 10 класс.

Продолжительность урока – 45 минут.

1. Литература 10 класс. Учебник — хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В. Ю. Лебедев

• СД с романсами на стихи М.Ю.Лермонтова, современные песни о любви, стих в исполнении актера, стихи обучающихся

— понять противоречия и страдания, происходящие в душе поэта; расширить знания обучающихся о любовной лирике Лермонтова;

— познакомить учащихся с «музами» поэтического вдохновения М.Ю. Лермонтова; отметить мотивы любовной лирики М.Ю. Лермонтова;

— сформировать интерес к поэзии М.Ю. Лермонтова; способствовать развитию аналитических навыков работы с текстом, речи, мышления, умения выявлять авторский замысел; воспитать у учащихся такие качества, как любовь, нежность, отзывчивость;

— наглядный (портреты адресатов стихов поэта, презентации об адресатах любовной лирики поэта);

А вечно любить невозможно».

М.Ю. Лермонтов.

Деятельность учителя Деятельность учащихся

I. Организационный момент.

Проверка готовности рабочего места каждого ученика.

II. Введение в тему урока.

Она может быть коварна, как женщина, она может быть яркой и недосягаемой, как звезда на небе, она может быть странной, нелепой, желанной, но мы все ее ждем, какой бы она ни была.

О ней можно говорить по- разному, выразить как- то особенно, ее можно выразить жестами, что я и сделаю ( учитель на языке жестов говорит: « Я вас люблю»).

Что это значит?

Сделайте это и вы.( Обучающиеся жестами говорят «Я тебя люблю»)

Но сегодня мы будем говорить языком поэзии, великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, выражая свои чувства и мысли ( учитель открывает последние сердечки темы- ….лирики М. Ю. Лермонтова)

Это была первая подсказка.

Вторая подсказка для раскрытия темы- это романс М. Могилевской «О любви».

О чем же мы будем говорить на уроке?

Образуйте прилагательное от слова любовь.

(Учитель открывает второе слово темы-любовной)

Ну и третья подсказка для раскрытия темы ( учитель достает конверт, спрашивая, кому адресовано послание) ( на конверте написано обучающимся 10 класса).

Значит, вы кто?

Читает послание. Всех вас люблю,

К чему лукавить

И что хочу сейчас сказать:

Она дороже всех на свете,

Она, как воздух…

Без нее- и жизнь скучна

И невозможна

Но, милые друзья,

А за нее бороться нужно

Мечтать о ней, страдать

Она дана нам всем-

Лишь наслаждайтесь

А имя ей- любовь.

Учитель открывает последнее сердечко, и читает тему урока- «Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова».

А как вы понимаете слово любовь?

А теперь давайте обратимся к словарю С. И. Ожегова, и прочитаем значение слова любовь.

.

Как вы думаете, о каком значении слова «любовь» мы будем говорить сегодня на нашем уроке?

А как вы думаете, какие цели урока будут сегодня?

Да, мы будем говорить сегодня о любви, как о чувстве самоотверженной, сердечной привязанности. Любовь бывает разная: бывает любовь к Родине, родительская любовь, любовь детей, любовь к женщине, бывает взаимная любовь, а бывает любовь неразделенная. Всякая любовь- великое счастье, даже если она неразделенная. Уметь любить- это талант, талант сродни музыкальному. Любовь- это не только радость, но и борьба, но и высокая мука, и безнадежность. Об этом говорит Лермонтов в своем стихотворении « 1831-го года 11 дня». (Когда учитель говорит, какая бывает любовь- показываются слайды)

На языке жестов это значит « Я вас люблю»

Обучающиеся отвечают, что речь на уроке пойдёт о любви.

Любовная

Нам, обучающимся 10 класса

Адресаты, (адресат- тот, кому что то адресовано)

Обучающиеся отвечают на вопрос, как они понимают слово любовь.

Обучающийся читает значение слова: «Любовь»-

1)Чувство самоотверженной, сердечной привязанности. Материнская любовь. Горячая любовь. Взаимная любовь.

2)Склонность, пристрастие к чему-либо. Любовь к музыке. Любовь к искусству.( Значения написать на доске)

О первом значении.

Обучающиеся называют цели урока. (познакомиться с адресатами любовной лирики, узнать мотивы лирики поэта, увидеть противоречия и страдания поэта, научиться сопереживать, читать выразительно стихи, анализировать).

Обучающийся читает отрывок из стихотворения «1831-го года 11 дня» (1, 3,8, 12, 13, 29)

Новая тема.

Нет ни одного поэта, который бы не писал о любви, хотя у каждого из них свое отношение к этому чувству. Если для Пушкина любовь – это созидающее чувство”, прекрасное мгновенье”, “божественный дар”, побуждающий творчество, то у Лермонтова – это смятение сердца, боль потерь и, в конечном счете, скептическое отношение к любви.

Любить… но кого же? На время не стоит труда,

А вечно любить невозможно…, —

размышляет лирический герой М.Ю. Лермонтова.

И мы сегодня на уроке поразмышляем на эту тему.

Любовная лирика Лермонтова позволяет говорить о внутреннем движении, развитии поэтического “я”, но везде ощущается сосредоточенность на чувстве собственной боли, которое испытывал поэт, и безмерное одиночество. У него, больше чем у других русских лириков, любовная лирика пронизана мотивами страдания – неудачи, неисполнимости связанных с этим чувством надежд.

В глубокой тайне держит десятилетний Лермонтов свои страсти от самых близких.

Да и признаться в любви каждому из нас всегда страшно.

А вы испытывали ли разочарования первой любви?

Но, вы, конечно, знаете, что на великие поступки и дела всегда сподвигала женщина, а у поэтов- это муза. Дайте объяснение этого слова.

А сейчас мы познакомимся с вами с «музами» М.Ю. Лермонтова и со стихами, которые он им посвятил, с прекрасными женщинами, которых боготворил поэт и адресовал свои стихи.

Лето и начало осени 1830 года Лермонтов провёл в имении Столыпиных Середникове в тесном общении с московской кузиной Сашей Верещагиной и её близкой приятельницей Катей Сушковой.

Но именно в это время Сушкова «предсказывает» Е. А. Арсеньевой «великого человека в косолапом и умном мальчике». Сушкова рассказывала, что первое стихотворение, адресованное ей, она получила от Лермонтова при отъезде из Середникова в Москву, 12 августа 1830 года. Это было стихотворение «Черноокой». Лермонтов шутливо называл Сушкову miss Black eyes .

А как в литературе мы называем противопоставление?

А вы знаете, что стихотворение «Нищий» также было адресовано Е.Сушковой.

Обучающиеся записывают тему урока, эпиграф в тетрадь.

С вами нельзя не согласиться, ведь все мы испытывали чувство первой любви.

Сообщение обучающегося:

1832 год – 14 лет, первая влюбленность. В 1828 году М.Ю. Лермонтов поступает в Московский университетский пансион. Уже тогда он писал стихи. Среди них и стихи, обращенные к сестре его соученика Михаила Сабурова – Софье.

Софья Ивановна Сабурова (1816-1864) считалась в московском высшем свете одной из первых красавиц. Почти три года длилось это увлечение.

Как? Вы поэта огорчили,

И не наказаны потом?

Три года ровно вы шутили

Его любовью и умом?

Нет, вы не поняли поэта,

Его души печальный сон;

Вы небом созданы для света,

Но не для вас был создан он!

В 1832 году Софья вышла замуж и переехала с мужем в Орел.

Обучающиеся говорят о своих чувствах.

Муза- это источник поэтического вдохновения.

Презентация о Сушковой.

Е.Сушкова вспоминала: «У Сашеньки встречала я в это время ее двоюродного брата, неуклюжего, косолапого мальчика лет шестнадцати или семнадцати, с красными, но умными, выразительными глазами, со вздернутым носом и язвительно – насмешливой улыбкой. Сушкова помнила, как Мишель «радовался» и «торжествовал», когда получил приз на пансионском экзамене. Итак, юный Миша Лермонтов еще пятнадцатилетним мальчиком не на шутку увлекся «петербургской модницей», как шутя аттестовала Сушкову Верещагина. Разница в возрасте составляла два с небольшим года; разница в общественном положении, предопределенная ею, была гораздо больше. «Мне восемнадцать лет, — говорит Сушкова Лермонтову. – Я уже две зимы выезжаю в свет, а Вы еще стоите на пороге этого света и не так-то скоро его перешагнете».

Лермонтов для Сушковой — маленький «кузен» Верещагиной, добровольный паж, который носит ее шляпку и зонтик и теряет ее перчатки. К ее удивлению, Сашенька однажды говорит ей: «Как Лермонтов влюблен в тебя!»

Обучающийся читает стихотворение « Черны очи». Стихотворение построено на противопоставлении.

Антитеза

Обучающийся читает стихотворение.

В своих «Записках» Е.А. Сушкова, в частности рассказала историю создания стихотворения «Нищий».

В августе 1830 г. большая компания молодежи отправилась в пешую прогулку. Из Середниково в Троице-Сергиеву лавру: «На паперти встретили мы слепого нищего. Он дряхлою дрожащею рукою поднес нам свою деревянную чашечку, все мы надавали ему мелких денег; услыша звон монет, бедняк крестился, стал нас благодарить, приговаривая: «Пошли вам Бог счастья, добрые господа, а вот намедни приходили сюда тоже господа, тоже молодые, насмеялись надо мною: наложили полную чашечку камушков. Бог с ними!»

Помолясь святым угодникам, мы поспешно возвратились домой, чтоб пообедать и отдохнуть. все мы суетились около стола в нетерпеливом ожидании обеда, один Лермонтов не принимал участия в наших хлопотах; он стоял на камнях перед стулом, карандаш его быстро бегал по клочку серой бумаги . Окончив писать, он вскочил, тряхнул головой, сел на оставшийся стул против меня и передал мне нововышедшие из-под его карандаша стихи «.

А вот меня заинтересовало стихотворение « К Су/шковой/» (чтение стихотворения).

Когда Лермонтов и Сушкова расстались, сердце поэта стало склоняться к другому чувству. Наталья Федоровна Иванова была дочерью писателя Федора Федоровича Иванова, который пользовался известностью в начале XIX века. Отношение Лермонтова к Ивановой иное, чем отношение к Сушковой. Он ей верит, она – поверенная. Уже после первого знакомства он обратился к Ивановой с поразительно искренним, но тревожным посланием. Но срок любви и открытой взаимности был слишком коротким. Возлюбленная Лермонтова изменила ему, изменила раньше, когда еще он и не подозревал об этой измене. Предполагается, что Наталья Федоровна намеревалась выйти замуж за некого военного, но брак расстроился. Узнав об измене, Лермонтов не смог уйти от своей любви: она превратилась в муку. В стихотворении «Всевышний произнес свой приговор…» Лермонтов говорит о давшихся дорогой ценой решениях. Лермонтов прощается с Ивановой, как прощаются со своей обознавшейся надеждой. На разлуку поэт пишет стихи, в которых откровенность и прямота.

Трудно приходится в это время Лермонтову, тяжело и горестно.

(Портрет Н.Ф.Ивановой)

Презентация о Н. Ф. Ивановой.

Чтение стихов « Я не унижусь пред тобою»

«К***(Всевышний произнес свой приговор)

«В альбом Н. Ф. Ивановой»

1831 год. Угарная любовь к Наталье Федоровне Ивановой уходила, унималась, как унимается отбушевавшее пламя. Поиск сердца поэта завершается счастливым открытием. Новый образ, образ Вареньки Лопухиной овладевает Лермонтовым на всю жизнь.

Послушайте стихотворение « Нет, не тебя так пылко я люблю» В исполнении актера М. Казакова.

Еще одна загадка для вас. ( звучит романс на стихи Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю» в исполнении Б. Штоколова).

(портрет В.Лопухиной).

Презентация В. Лопухиной.

Впервые они узнали друг друга еще в детские годы. Осенью 1827 года Лермонтов с бабушкой приехали в Москву из родового имения Тарханы. Дом на Малой Молчановке, в котором они поселились, находился неподалеку от дома, в котором жили Лопухины: старик-отец, три дочери (Мария, Варвара и Елизавета) и сын Алексей. Двоюродный брат Лермонтова Аким Шан-Гирей писал: «Они были с нами как родные и очень дружны с Мишелем, который редкий день там не бывал». Алексей Лопухин стал большим другом Лермонтова, к Марии поэт относился с большим уважением. Судьбы Варвары Лопухиной и Лермонтова соединились навсегда.

В циклы лирики Лермонтова образ Варвары Александровны Лопухиной вступает с осени 1831 года. Наконец поэт обрел то, чем вполне может жить его сердце, не поступясь ни искренностью чувства, ни его глубиной. И это новое чувство уже не только любовь, но – жизнь. Поэту слышится зов судьбы, он обращается к мысли о необычности своего пути, ему видится дальний край, куда можно удалиться, где найдет себе приют мечта, которой столь чуждо окружающее.

Выступление обучающегося.

В ту же пору, осенью 1831 года, продолжая работать над поэмой «Демон» Лермонтов посвящает ее Лопухиной.

Во второй половине лета 1832 года Лермонтов оставил учебу в Московском университете и уехал в Петербург, где поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Служба, светские развлечения на время заслонили образ любимой девушки, хотя поэт не перестает интересоваться ее судьбой, ее профиль мелькает на страницах его юнкерских тетрадей.

Между тем молчание Лермонтова заставило Вареньку задуматься: уж не обозналась ли она в нем? Вероятно, под влиянием родителей в 1835 году Лопухина отдала свою судьбу другому человеку.

Чувство нескладицы овладело поэтом, когда он узнал о предстоящем замужестве Лопухиной. Но ничего уже изменить было нельзя.

Они встретились в Москве через три с лишним года. Лопухина была уже женою другого. Варвара Александровна Бахметьева. В сердце Лермонтова бушевала ревность, она боролась с любовью.

Образ Вареньки Лопухиной жил в воображении Лермонтова всю жизнь. Он стал прототипом многих героинь его произведений. В романе «Герой нашего времени» ее образ причудливо переплетается в образах княжны Мэри и княгини Веры Лиговской.

В последний раз Лермонтов и Лопухина встретились 20 июня 1838 года в Петербурге. К этому времени уже перестало быть семейной тайной: брак Варвары Лопухиной был неудачен. Двоюродный брат Лермонтова Аким Шан-Гирей вспоминает, что Варвара Александровна была в Петербурге проездом за границу: «Боже мой, как болезненно сжалось мое сердце при виде ее! Бледная, худая, и тени не было прежней Вареньки, только глаза сохранили свой блеск и были такие же ласковые, как прежде».

Свое последнее стихотворение «Нет, не тебя так пылко я люблю» Лермонтов посвятил Вареньке Лопухиной.

Удивительный и интересный факт, что это стихотворение звучит как романс.

Варвара Александровна очень тяжело пережила смерть Лермонтова. Узнав о его гибели, она две недели не могла подняться с постели, отвергая врачей и лекарства. Она пережила Лермонтова на десять лет, но томилась воспоминаниями о нем.

Рефлексия.

А вам интересно, как другие поэты говорили о любви? ( обучающиеся открывают сердечки, под которыми написаны высказывания поэтов о любви)

А как вы пережили чувства первой любви?

Ребята, вы познакомились с «музами»

М. Ю. Лермонтова, вдохновлявшими его на творчество. Как вы думаете, кому из них может дать характеристику эпиграф нашего урока?

— Отметьте мотивы любовной лирики Лермонтова.

Обучающиеся читают свои стихи о любви.

Слова эпиграфа могут дать характеристику Екатерине Сушковой и Наталье Ивановой, любовь которых была недолгой.

Лирика Лермонтова искренна, тонко передает его душевный настрой, подчас трагична, как и судьба самого поэта. Однако рядом с нами навсегда останутся его прекрасные произведения, его стихи.

А сейчас- теория литературы.

Разбейтесь на две группы и выборочно проанализируем стихи М. Ю. Лермонтова.

— Какова тема стихотворения?

— Каким настроением оно проникнуто?

— О каком типе лирического героя идет речь?

— Что составляет основную проблему?

Какие выразительные средства использованы в стихотворении?

А мы подводим итог урока. ( обучающимся были даны карточки- оценки урока, которые они должны заполнить).

Оценка урока

Эмоциональный настрой | Узнал (а) новое , интересное | Не проявил (а) себя как хотел (а) | Я научился (чему?) |

Давайте вернемся к нашим целям урока и проанализируем их. ( показываются цели урока и проговаривается достижение целей).

На доске прикреплены два квадратика: синий и красный, пожалуйста, нарисуйте сердечки напротив квадратиков и объясните, что вам понравилось на уроке, что узнали нового.

1 группа. Стихотворение « Я не унижусь пред тобою»

2 группа. « Нет, не тебя так пылко я люблю»

(когда группы работают звучит музыка « С любимыми не расставайтесь».

Обучающиеся выборочно отвечают, что им понравилось на уроке, что они узнали нового.

Обучающиеся выборочно объясняют.

Выставление оценок. Домашнее задание ( выучить стихотворение Лермонтова о любви по выбору)

Лермонтов почти не знает счастливой любви. Его отношение к женщине обычно отравлено или осложнено какими-то роковыми обстоятельствами. Разлад между мечтой и действительностью проникает и в чувства любви.

В наш век, жестокий век, мы должны любить и быть любимыми- этого я вам искренне желаю. А вас благодарю за урок. ( звучит музыка о любви, песня «Жестокая любовь».

Учитель раздает сердечки.

Обучающиеся поют.

Источник